第4節 定義文

定義文は段落の冒頭に置かれ、その段落で記述する主題を定義する。その段落で最も重要な文である。木下(1981)は段落の冒頭文をトピックセンテンスと呼び、「その段落の主題を記述する特に重要な文」であるとした。ここでは、トピックセンテンスの概念をさらに進めて、定義文とし、「その段落の主題を定義する」ものとする。定義文の後には、それを補足する1-2文が追加されることがある。

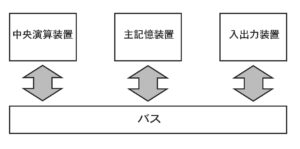

定義文は、アリストテレスの三段論法に従って構成される(Figure 1)。三段論法においては、Aという概念は、Bというそれを含む大きな概念の中で、Cという属性や特徴を持つものであるという形で定義される。英語では、関係代名詞の制限用法を使って

A is a B that C

と自然に表現される。つまり、Aを定義するのに、まずそれよりも大きな概念で読者にとって理解しやすいBという概念の一つであることを示し、その後により詳細な情報Cを付加する。この概略から詳細への情報の流れは、アリストテレス以来の学問の大原則である。学問の一つである科学技術は、この大原則に従わなければならない。定義文はその段落で最も重要な文であるから、特にこの原則に注意を払うべきである。また、その段落では「Bの中のCの属性を持つもの」についてできるだけ網羅的に記述する。Cの属性を持たないものについては触れてはならない。

Figure 1 アリストテレスの三段論法

残念ながら、現代日本語には関係代名詞がなく、修飾語(句)は被修飾語の前に置くのが原則である。この原則に従うと、

AはCという属性を持つBである

という語順になってしまう。以下の例文を見てみよう。

(文1)象は鼻の長い動物である。

(文2)象は地上最大の動物である。

(文3)温度計は温度を測る装置である。

(文4)牝牛はミルクを生産する家畜である。

(文5)笹はパンダが食べるイネ科の植物である。

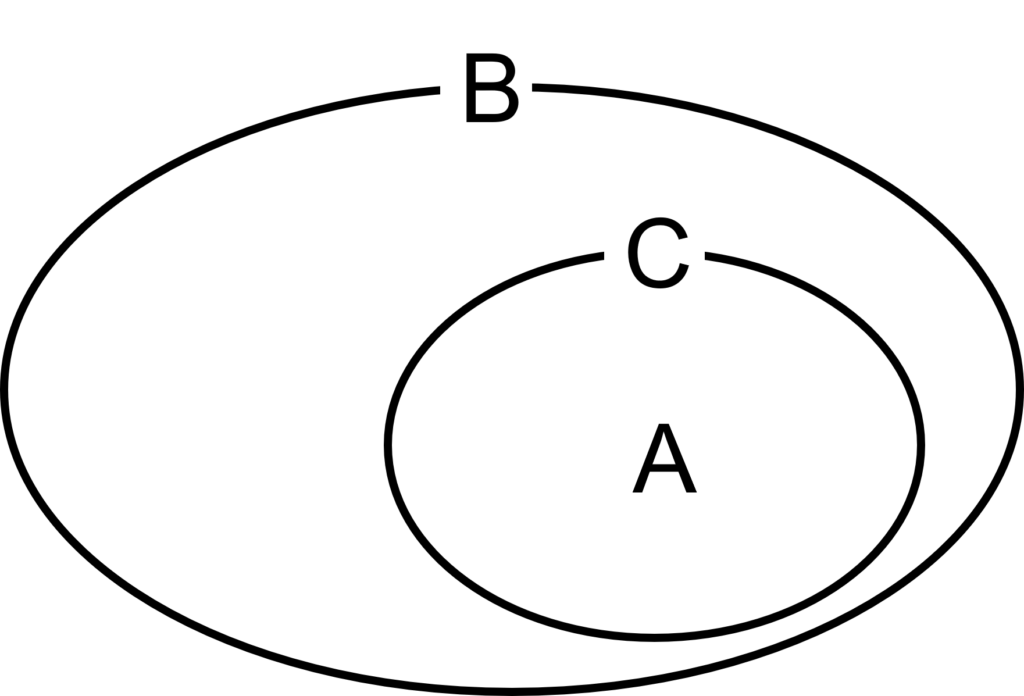

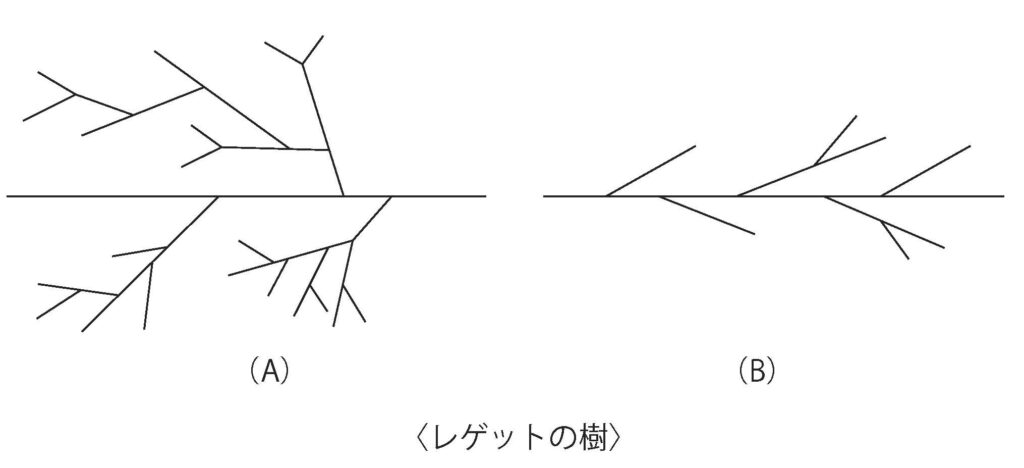

ここではCという、より詳細で読者にとってなじみの少ない情報が、より大きな概念で読者にとって理解されやすい情報の前に来るので、理解が困難になりやすい、特に属性Cが詳細で複雑な場合には。木下(1981)は、この日本語特有の問題点を「逆茂木型の文章」と呼び、この逆茂木構造(Figure 2の左)が日本語の迅速な理解を妨げており、これを改めて右のような「順茂木構造」にすることにより文章が格段に理解しやすくなると指摘した(Figure 2の右)。つまり、日本語では特に、A→B→Cの概略から詳細へ流れる三段論法の流れを守ることに特別な注意を払う必要があるということだ。

Figure 2. レゲットの樹。A)日本語の文章はその文法的制約のために逆茂木型になりやすい。B)わかりやすい文章にするためには、順茂木型に作り替える必要がある(木下1981)。

「逆茂木構造」を避けて「順茂木構造」にするということは、学問の一つである科学が要求していることに注意しよう。日本語を英語のように書くことが重要なのではなく、科学的事実が理解しやすい書き方をすることが大事なのだ。

4.1. 関係代名詞「其」の導入

残念ながら日本語には関係代名詞がないとされている。戎崎(2003)は、日本語が逆茂木構造になりやすいのは、修飾語(句)は被修飾語の前に置かなければならないという文法上の制約のためであるとした。この問題は、修飾語が長く複文を構成しているような場合に特に深刻になる。したがって、関係代名詞を導入して修飾句を後置さえすれば、この問題のかなりの部分が解決すると指摘した。例えば文1と2でも、「動物」という概略の前に「鼻」や「地上最大」というような詳細な情報が置かれている。これこそ逆茂木構造だ。

戎崎(2003)は、この逆茂木構造を解消するために、関係代名詞として「其」を導入することを提案した。上記の例でいえば

(文7)象は動物である、其の鼻が長い。

(文8)象は動物である、其は地上最大である。

(文9)温度計は装置である、其は温度を測る。

(文10)牝牛は家畜である、其はミルクを生産する。

(文11)笹はイネ科の植物である、其をパンダが食べる。

とする。これにより詳細なC部分はBの後に位置するので、B→Cの概略から詳細への流れが保たれ、順茂木構造となっている。

Cに対応する太字で書いた部分が短い場合、修飾句として前においても何とかなるが、これが長いと修飾を受けるべき「装置」「動物」「イネ科の植物」がどこにあるか分からなくなって「A is a B」の文の主構造を見失いやすい。このように、関係代名詞を使って後置修飾句にすれば、先行詞の主語からの距離が短くなり、主構造を見失うことがなくなる。

また、関係代名詞の機能から、これが三段論法を構成していることが明確になり論旨が明確化する。ここに挙げた簡単な文ではそのご利益が見えないかもしれないが、科学技術でしばしば現れる複雑な論理関係を解きほぐすときに、最も頼りになる道具なのだ。

ここで新たに定義した関係代名詞「其」は、日本語で広く使われている指示代名詞「そ」とは違うものである。指示代名詞はその前に現れた名詞の重複を避けるために使われる。一方、関係代名詞は多くの英語の文法書が教えるように、その直前に現れる「先行詞」と直接結びつき、複文を構成する二つのそれぞれの文の中でお互いに「代入」されることで二つの文を結び付け、三段論法の表現を完成させる。関係代名詞は、学問に不可欠な三段論法を正確に表現するためには不可欠な文法要素である。

例題 1 以下の事象についての定義文を関係代名詞「其」を使って作りなさい。

- 地震 地震は弾性波である、其は固体地球を伝わる

- 恒星 恒星は天体である、其は自ら光を発する。

- 地球 地球は青色の惑星である、其は太陽系の内側から三番目に位置する。

- タンパク質 タンパク質は高分子化合物である、其は20種類のアミノ酸が鎖状に多数連結してできる。

- 金属 金属は物質である、其は電気を通す。

- 蒸気機関 蒸気機関は装置である、其は蒸気を使って動力を作り出す。

- Giraffa camelopardalis Giraffa camelopardalisは動物である、其の首が長い。

- パンダ パンダは動物である、其は笹を食べる。

- 被子植物 被子植物は植物である、其のめしべが子房を形成し、その中に胚珠(はいしゅ)があり、受精すると子房が果実になり、胚珠が種子になる。

- 発電機 発電機は装置である、其は電気を作る。

練習問題 1 以下の事象について定義文を作りなさい。

- 氷河

- 惑星

- 火星

- 脂質

- プラスチック

- 内燃機関

- Panthera leo

- ウマ

- 単子葉植物

- 乾電池

ただし、普通の日本人が使わない「其」が出てくるので、公に書く文章としては読者に違和感を与えることになる。文章を日本語の文法の範疇に収めるために、次節(4.2節)で「其」の省略法を提示する。それは、「前置して読点の付加する」、「読点でつなぐ」、そして「先行詞も省略する」の3つの便法である。また、ここで紹介する省略法においては、「其を省略する」のであって、関係代名詞「其」が存在しなくなっているわけではないことを特に注意しておく。また、

4.2. 関係代名詞「其」の省略

いったんは関係代名詞「其」を用いて、三段論法に合せたが、文章を既存の日本語文法の範疇に収めるため、其の省略法を提案する。

4.2.1. 前置して読点を付加する

本多(1994)は、その著書「実戦・日本語の作文技術」で、日本語の作文においては、修飾語の書き方が分かりやすさを決めるとして詳しく論じている。彼は、一つの語に複数の語(句)が修飾する場合、語(句)が長いものを前に置き、その前と後ろに読点(、)を打つことで格段に分かりやすくなり、誤解の余地も減るとしている。この「長い修飾句」は大部分、英語ならば関係代名詞で後置すべきものである。そこで以下のように書く。

(文11)象は、鼻が長い動物である。

(文12)象は、地上最大の動物である。

(文13)温度計は、温度を測る装置である。

(文14)牝牛は、ミルクを生産する家畜である。

(文15)笹は、パンダが食べる、イネ科の植物である。

ここで、修飾語が一つの場合は被修飾語との間に読点を打たない。二つある場合には、長い修飾語(多くの場合は複文になっている)をより前に置き、二番目の短い修飾語の間に読点を打つ(文15)。確かに、「パンダが食べる」と「イネ科の」の二つの修飾語が一つの語「植物」を修飾している文15では、読点の付加で格段に分かりやすくなる。依然として逆茂木構造が残ったままなのが問題だが、読点の付加で「ここに逆茂木があるよ」と知らせてくれる意味は大きい。

筆者の印象では、C部分が短い文11-14では、これでもよい。逆茂木構造は残るが、短いので主構造を見失う恐れはないからである。ただし、文15のように修飾語(句)が「パンダが食べる」と「イネ科の」と複数ある場合、それぞれは短くても、長い方の修飾句を後置するべきである。その具体的な方法は、これから説明する。

例題 2 例題 1の定義文を、読点を付加した前置修飾句を用いて書き直しなさい。

- 地震 地震は、固体地球を伝わる弾性波である

- 恒星 恒星は、自ら光を発する天体である。

- 地球 地球は、太陽系の内側から三番目に位置する、岩石でできた惑星である。

- タンパク質 タンパク質は、20種類のアミノ酸が鎖状に多数連結してできる高分子化合物である。

- 金属 金属は、電気を通す物質である。

- 蒸気機関 蒸気機関は、蒸気を使って動力を作り出す装置である。

- Giraffa camelopardalis Giraffa camelopardalisは、首が長い動物である。

- パンダ パンダは、笹を食べる動物である。

- 被子植物 被子植物は、めしべが子房を形成し、その中に胚珠(はいしゅ)があり、受精すると子房が果実になり、胚珠が種子になる植物である。

- 発電機 発電機は、電気を作る装置である。

上記の例では、地震、恒星、タンパク質、金属、蒸気機関、金属、Giraffa camelopardalis、パンダ、そして発電機については、このままでよい。地球に関しては、複数の修飾語(句)があるので、「太陽系の三番目に位置する」を後置する(4.2.2節、もしくは6.2.2節)ことを勧める。被子植物については、先行詞の「植物」がすでに「被子植物」の中にあるので、これを省略する(4.2.3節)のがよい。

練習問題 2 練習問題 1に与えられた事象についての定義文を、読点を付加した前置修飾句を用いて書き直しなさい。

4.2.2. 後置して読点でつなぐ

関係代名詞「其」を省略して二文を読点でつなぐことも考えられる。本多(1994)は、語順の倒置を表す読点の使い方があると言っている。ならば、本来前置しなければならない修飾語を後置すると、それは倒置表現とも考えられる。つまり、

(文16)象は動物である、鼻が長い。

(文17)象は動物である、世界最大の。

(文18)温度計は装置である、温度を測る。

(文19)牝牛は家畜である、ミルクを生産する。

(文20)笹はイネ科の植物である、パンダが食べる。

とする。この場合、二つの文の間にある読点は、ここにあるべき関係代名詞「其」の省略を表すものと考えてもよい。英語でもwhich + be動詞、that + be動詞を省略し、コンマで代表させることによって後置修飾語(前置詞句や分詞修飾語など)に文法的位置づけを与えている。

例題 3 以下の事象についてのの定義文を、其を省略し読点でつないで書き直しなさい。

- 地震 地震は弾性波である、固体地球を伝わる

- 恒星 恒星は天体である、自ら光を発する。

- 地球 地球は岩石でできた惑星である、太陽系の内側から三番目に位置する。

- タンパク質 タンパク質は高分子化合物である、20種類のアミノ酸が鎖状に多数連結してできる。

- 金属 金属は物質である、電気を通す。

- 蒸気機関 蒸気機関は装置である、蒸気を使って動力を作り出す。

- Giraffa camelopardalis Giraffa camelopardalisは動物である、首が長い。

- パンダ パンダは動物である、笹を食べる。

- 被子植物 被子植物は植物である、めしべが子房を形成し、その中に胚珠(はいしゅ)があり、受精すると子房が果実になり、胚珠が種子になる。

- 発電機 発電機は装置である、電気を作る。

練習問題 3 練習問題 1に与えられた事象についての定義文を、其を省略し読点でつないで書き直しなさい。

この省略法の場合、先行詞の後の動詞は、「だ」、「である」、「よい」などの簡素なものを用いるべきである。さらにこの動詞を省略し

(文21)パンダは動物、笹を食べる

というような形にするべきかもしれない。こうなると有名な枕草子の

(文22)春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。

の下りを思い出す。これは、

(文23)春は、あけぼの(がよい)、やうやう白くなりゆく山ぎは(に)、すこしあかりて、紫だちたる雲の、細くたなびきたる。(括弧内は筆者)

の省略形と理解するべきかもしれない。ただし、「春」の定義が「あけぼの」の一つと定義することは意味上できそうにない。このような省略があり得る例としてここに挙げた。

4.2.3. 先行詞(B部分)も省略する

幸いなことに、日本語においては事物、事象、概念の名前は漢語で表記されていることが多い。それを見れば、概略それが何かが分かることがある。例えば、本稿の主題である「科学技術日本語」という漢語を見れば、それが日本語の一種であることは自明である。このような場合、その漢語自身が定義文の役割を担っていると考えて先行詞を省略し、後ろの文と結合して、

(文24)科学技術日本語は、英語のTechnical Writingの手法に準じて書く。

としてもよい。ただし、作文の初期の段階では、同語反復で冗長に見えてもこの定義文を三段論法に則って書いておいた方が良い、最終的には推敲の最後に省略するにしても(9節)。書き進む過程で頭が混乱したとき、この定義文に戻り、基本姿勢を確認するのに便利なのだ。

例題 4 以下の事象についての定義文について、先行詞の自明性を確認し、可能であれば省略形に書き直しなさい。

- 地震 地震は弾性波である、固体地球を伝わる。(省略は不可)

- 恒星 恒星は天体である、自ら光を発する。(省略は不可)

- 地球 地球は岩石でできた惑星である、太陽系の内側から三番目に位置する。(省略は不可)

- タンパク質 タンパク質は高分子化合物である、20種類のアミノ酸が鎖状に多数連結してできる。(省略は不可)

- 金属 金属は電気を通す。(省略)

- 蒸気機関 蒸気機関は蒸気を使って動力を作り出す。(省略)

- Giraffa camelopardalis Giraffa camelopardalisは動物である、首が長い。(Giraffa camelopardalisがキリンという動物の学名であることは動物学者しか知らない。省略は不可)

- パンダ パンダは、笹を食べる。(省略)

- 被子植物 被子植物は、めしべが子房を形成し、その中に胚珠(はいしゅ)があり、受精すると子房が果実になり、胚珠が種子になる。(省略)

- 発電機 発電機は電気を作る。(省略)

練習問題 4 練習問題 1に与えられた事象についての定義文の先行詞の自明性を確認し、自明であれば省略形に書き直しなさい。

もちろん、蒸気機関、パンダ、発電機の主題(A部分)が、誰も知らない事物の名前であった場合は、それが大まかにいうとなんであるかということを先行詞(B部分)で述べることには大いに意味がある。また、Giraffa camelopardalisという専門家しかわからない学名を使う場合、動物という概念は重要である。さらに、主題がよく知られた事物であっても、普通とは違う分類項目に入れて議論するときは、その普通ではない先行詞が省略できないのは言うまでもない。

また、先行詞を自明でない、より適切な語に変える努力をすることも重要である。

例題 5 例題 4で先行詞が自明で省略可能と判断された文章を、可能ならばより適切な先行詞を用いて書き直しなさい。

パンダは食肉目の動物である、笹を食べる。

先行詞をより限定的なカテゴリの概念に変えるとよい。「食肉目の動物」という先行詞は自明ではなく、有効な情報を運んでいる。「金属」の先行詞「物質」、「発電機」の先行詞「装置」については適切な先行詞が見つからなかった。

練習問題 5 練習問題 4で先行詞が自明で省略可能と判断された文章を、可能ならばより適切な先行詞を用いて書き直しなさい。

さて、先行詞の省略の視点から文11、16、23を見てみよう。象が動物の一種であることは誰でも知っていると思えば、これらの文の「動物」に関する部分は省略可能かもしれない。すると、

(文25)象は鼻が長い

となる。この文は「象鼻文」と呼ばれ、主格を表すとされる助詞「は」と「が」が重なって現れることから、どちらが真の主語なのか、主語が二つあるのはどういう意味なのかと、議論になったことがある(例えば金谷2002)。ここまでの議論を理解した読者には答えは明らかだろう。この文は、もともと複文で文6のように書くべきものである。このうち関係代名詞「其」と「動物」、そしてそれらに付置された助詞が省略されたものだ。複文を構成する二つの文のうち特に重要な主語部分が残ったので、主語が二つ重なる形になったのだ。

多くの日本語の文法書では、主格を表す助詞「は」の機能として、「主題の提示」が特別に挙げられている。これは、三上章氏が最初に提示した像鼻文の解釈(三上1960、庵2003)をめぐる混乱のせいである。上記のように「象鼻文」を複文の省略形と理解するなら、主語が二つあるのは当然である。そもそも主語も「主題の提示」するのであるから主格を表す格助詞としての機能を示すだけで十分である。格助詞としての「は」と「が」の使い分けについては、既存の文法書や辞書を参考にすればよい(例えば、森田2007)。

4.3. まとめ

本節では、段落の文頭に置かれる定義文の三段論法への親和性を向上させ、順茂木性を担保するために、関係代名詞「其」の導入を提案した。さらに既存の日本語文法の範疇に文章を収めるため、「其」の省略法について論じた。

欧米の主要言語は、日本語とは違い、関係代名詞を文法として持っている。これはラテン語からの移植だと考えられる。そのラテン語にしても、アリストテレス以来の学問の伝統に従い、三段論法を受け入れつつギリシャ語から関係代名詞を移植したのだろう。それぞれの言語に三段論法と関係代名詞がしっかりと位置付けられるまでに数百年(10世代以上)の年月を必要としている。明治維新以来まだ150年あまりの日本語に、これらが根付き、上記の書き分けが定着するには、さらに100年単位の年月が必要なのだろう。

参考文献

1)庵功雄、2003、『象は鼻が長い』入門 日本語学の父 三上章、くろしお出版

2)戎崎俊一、2003、日本語改造論、科学、73、 1131.

3)金谷武洋、2002、日本語に主語はいらない、講談社

4)木下是雄、1981、理科系の作文技術、中央公論社

5)本多勝一、1994、実戦・日本語の作文技術、朝日新聞社

6)三上章、1960、象は鼻が長い 日本語文法入門、くろしお出版

7)森田良行、2007、助詞・助動詞の辞典、日本アイアール株式会社